慢性腎臓病(CKD)とは

腎臓は腰部の少し上の背中側に背骨をとりまくように左右に1ずつ存在する臓器です。主に、血液に含まれた不要物や老廃物を濾過して水分と混ぜて尿を作り、尿路へと送りだす役割を果たしており、その処理能力は1日あたり200Lにも上るとされています。

こうした大切な働きをしている腎臓に何らかの不調が起こり、濾過機能や尿を作る機能が低下した状態が慢性的に続いていると、身体には老廃物が溜まり続けたり水分過剰になったりして、多様な症状が現れます。この慢性的に腎臓の機能が低下した状態が慢性腎臓病で英語のChronic Kidney Diseaseの頭文字をとってCKDと呼ばれることもあります。慢性腎臓病の原因は糖尿病のような病気から原因不明のものまで様々あります。腎不全の状態が長く続いていくと、ついには腎機能を失ってしまい、人工透析が必要となったり、心臓などの大血管に障害を及ぼして生命の危険に陥ったりすることもあります。

そのため、腎機能の低下をできるだけ食いとめる治療を継続的に行っていくことが大切です。そのため、日本腎臓学会では治療ガイドラインを定めており、原因疾患にかかわらず腎臓の状態をどの程度維持できるかを考えながら治療を進めていくことになります。

慢性腎臓病(CKD)の定義

下記の①、②のうちどちらか1つ以上が3ヶ月以上続いているとCKDと診断されます。

- 糸球体で血液に含まれる不要物、老廃物等を1分間にどの程度の量濾過できるかを現すGFR値が正常な腎臓の6割未満になっている

- 血液検査、尿検査および腹部超音波検査、腹部CT検査等を実施し、その結果腎障害が起こっていることがはっきりしている

慢性腎臓病(CKD)検査方法

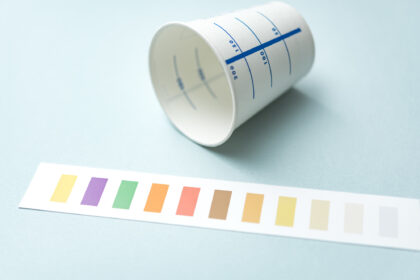

腎機能に関する基本的な検査は、尿検査と採血による血液検査です。その上で腎臓の状態を精密に確認するため、腹部超音波検査、さらに精密を要する場合は腹部CT検査などを行うことがあります。

尿検査

尿検査では、主にたんぱくや糖が出ていないか、潜血や白血球が混じっていないか、通常混じることの無い物質が混じっていないかなどを確認します。

尿検査では、主にたんぱくや糖が出ていないか、潜血や白血球が混じっていないか、通常混じることの無い物質が混じっていないかなどを確認します。

たんぱく尿

腎臓の働きが悪くなってくると、尿中に混じるたんぱく質の量が多くなってきます。そのため尿たんぱくによって腎機能障害を疑いますが、健常な腎臓でも激しい運動、風邪などの炎症によってたんぱくが混じることがあります。そとためたんぱく尿だけでは確定診断には至りません。

微量アルブミン尿

アルブミンは肝臓由来の血中たんぱく質で、通常でも微量のアルブミンは尿中に混じることがありますが、糖尿病になると比較的早期の段階から、尿中にアルブミンの漏出が認められるためスクリーニングテストとして用いられます。

潜血反応

通常、尿中に血液が混じることはありません。血尿は眼に見える量の血液が尿中に混じった場合もありますが、眼に見えないほど微量の血液(赤血球)が尿中に混じっていることもあります。これは腎臓を中心に尿路で何らかの障害が起こっていることをあらわします。

尿糖

血中のブドウ糖は、糸球体で不要物を濾過する際、選択的に再び血液に戻されますので、通常の血糖量であれば尿中に一定以上の糖が混じることはありません。尿糖がでているということは、血中のブドウ糖量(血糖値)が腎臓の濾過力を超えていることを示しています。

ただし、健康な人でも食べ過ぎやストレスなどが原因で一時的に尿糖量が増えることもありますので、確定診断には至らず、血液検査の結果と総合するか、精密検査を受けていただくことになります。

血液検査

腎臓の主な役割としては、糸球体で血液に含まれた老廃物、不要物を濾過して不要な水分と混ぜて尿を作ること、赤血球を作る働きのあるホルモンの一種、エリスロポエチンを分泌することなどがあります。そのため大きく血液中の物質と関わりがあり、血液検査をすることによって、腎臓の状態も確認することができます。

腎臓の主な役割としては、糸球体で血液に含まれた老廃物、不要物を濾過して不要な水分と混ぜて尿を作ること、赤血球を作る働きのあるホルモンの一種、エリスロポエチンを分泌することなどがあります。そのため大きく血液中の物質と関わりがあり、血液検査をすることによって、腎臓の状態も確認することができます。

以下に、主な血液中の腎臓に関わる項目について説明します。

血清クレアチニン

クレアチニンは筋肉中にあるクレアチンという物質が代謝した老廃物で、通常は腎臓で100%近くが濾過され尿になって排泄されます。そのため、血中クレアチニン値は一定になりますが、この値が上昇すると腎機能が低下している証左となります。単位はmg/dLで検査項目としてはCrと表記されることもあります。腎臓の濾過能力を示すeGFR値の計算にも使われています。

血清尿素窒素(BUN)

尿素窒素はたんぱく質が体内で代謝された燃えかすのことです。通常尿素は腎臓で濾過され尿に混じって排出されるため、一定数値が保たれますが、腎機能が低下すると尿素の排出が減るため血中の尿素窒素は増加します。ただし、この数値は腎機能以外の肝臓などの異常でも増えることがあり、クレアチニン値と合わせて評価する必要があります。血液検査の項目ではBUNと表記されることがありますが、英語のBlood Urea Nitrogenの頭文字を略したもので、単位はmg/dLであらわします。

その他の血液検査項目

腎機能の低下により血中のカリウム値が一定以上高くなると高カリウム血症となります。これはカリウム排出の低下や細胞からの必要以上のカリウム漏出が原因で、腎機能低下の指標の1つとなります。その他、ナトリウム、カルシウムなどのミネラル類と塩化物をあらわすクロールなどが腎機能の異常を示す指標として検査されます。

また、腎機能の1つであるエリスロポエチンの産生異常により、ヘモグロビンやヘマトリット(血中の赤血球の割合を体積で測ったもの)などの値が異常になることもあります。

慢性腎臓病(CKD)のステージごとの治療方針

慢性腎臓病(CKD)は以下のようなステージで評価し、それぞれの段階に併せて治療を行います。

|

ステージ |

重症度 |

進行度による分類FR (eGFR)(mL/min/1.73) |

治療方針 |

|

ステージ0 |

ハイリスク群(GFRは正常だが、何らかの腎機能障害の危険因子を有する場合 |

≧90 |

高血圧症、糖尿病などCKDの危険因子となる原因疾患の治療を行う |

|

ステージ1 |

腎障害は存在しているがGFR(eGFR)は正常 |

≧90 |

CKDの危険因子となる原因疾患の治療と併せてCKDを進行しないような治療を行う |

|

ステージ2 |

腎機能障害は存在しているが腎臓の働きは正常で、GFRが軽度低下している |

60~90 |

ステージ1の治療を進めながら、進行度合の評価に併せた治療を追加する |

|

ステージ3 |

GFR中等度低下(腎機能の半分程度の低下) |

30~59 |

ステージ2の治療を行いながら、合併症である糖尿病や高血圧症などの治療を追加する |

|

ステージ4 |

GFRの重度低下 |

15~29 |

ステージ3の治療に追加して、人工透析、腎移植等を検討する |

|

ステージ5 |

腎不全 |

<15 |

尿毒症の危険があるため、人工透析、腎移植などの治療を実施する |

慢性腎臓病(CKD)の治療

CKDには、高血圧や糖尿病など原因疾患がはっきりしているものと、原因疾患が不明で腎機能が衰えるものがあります。

CKDには、高血圧や糖尿病など原因疾患がはっきりしているものと、原因疾患が不明で腎機能が衰えるものがあります。

原因疾患がはっきりしている場合には、まずその治療を優先することで、腎機能の改善も伴っていきます。CKDの原因疾患としては、上述の高血圧、糖尿病などの生活習慣病の他、自己免疫疾患なども挙げられます。これらの治療にはそれぞれに対応した薬物療法を行いますが、その上で腎機能の維持・回復には食事による栄養のコントロールが大切です。

ナトリウムやカリウムの過剰摂取、高たんぱく食などは腎機能に大きく影響を及ぼします。ナトリウムとカリウムは本来お互いに拮抗しながらバランスを保っていますが、腎機能低下が顕著になると高カリウム状態は腎機能にさらに追い打ちをかけるように働くこともあります。これらに気をつけながら栄養バランスを保ち、食の楽しみも得ようとするのはなかなか大変なことです。

当院では、できるだけ患者さんが美味しく、喜んで食事ができるような食事の摂り方、メニューの作り方などについても丁寧に指導いたしますのでお困りのことがあればいつでもご相談ください。